Di Pietro Seddio.

Occorre, di fronte a questa imperativa richiesta, esaminare il concetto che alimentò l’Autore parlando dell’essere umano e il suo pensiero che si è snodato attraverso tutti i suoi numerosi scritti. Un rapporto non sempre facile in quanto l’uomo era una parte importante ed integrante della società verso la quale non nutrì (è risaputo) stima e quindi anche nei confronti dell’uomo mantenne profonde riserve.

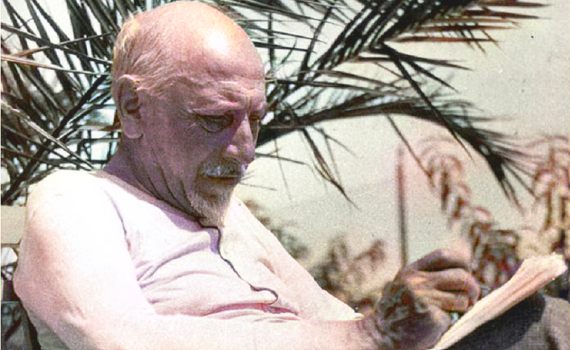

Il testamento di Luigi Pirandello

Per gentile concessione dell’ Autore

««« Cap. 1: Sia lasciata passare in silenzio la mia morte

Cap. 3: Mi s’avvolga nudo, in un lenzuolo »»»

Il testamento di Luigi Pirandello

Capitolo 2

Morto, non mi si vesta

Non era proprio finita! Questa volontà, forse più delle precedenti, lasciò esterrefatti i presenti ai quali mancò la voce e gli si annebbiò il cervello.

Quella richiesta scardinava millenni di storia perché da sempre la devozione per l’uomo morto aveva acquisito un’identità sacra e fin dai tempi remoti un cadavere era fatto segno della massima attenzione.

Omero ci ha raccontato come Greci e Troiani per i morti avessero venerazione e rispetto provvedendo ad onorarli, e siccome quasi sempre si trattava di combattenti, si provvedeva al lavacro del corpo, a cospargerlo di unguenti, a vestirlo delle proprie armi e poi provvedere alla cremazione perché l’anima potesse raggiungere l’Ade, il luogo do sarebbero andati per godere la pace eterna.

Così in tutte le altre popolazioni, barbare o meno. Gli Egizi, ai tempi dei Faraoni, provvidero alla imbalsamazione perché il corpo resistesse agli attacchi della decomposizione.

E la Chiesa, al tempo di Pirandello, predicava da sempre che il corpo morto di un uomo, doveva essere onorati con riti funebri e con ogni forma di devozione. Nel computo di tutte le pratiche se seguivano la morte di un essere umano non poteva mancare la vestizione.

Tutti i morti, prima di essere chiusi nelle rispettive bare, erano vestiti (ancora oggi) anche se alcuni, per volere dei parenti, in modo pacchiano perché si pensava che acconciati in quel modo mantenessero la loro vera identità e magari non essere confusi.

Non era facile razionalizzare il pensiero dello esistente (anche se morto) e il concetto (astratto) dell’al di là.

Non era facile razionalizzare l’idea che in quel mondo sconosciuto non vigevano le stesse regole terrene, ma nonostante l’evoluzione del pensiero, certe problematiche erano così radicate che si seguivano le ataviche direttive spesso e sovente trasmesse da secolo in secolo.

Quindi una delle prime prerogative era la vestizione del defunto e proprio questa vestizione Pirandello, categoricamente, non la volle.

Allora?

Occorre, di fronte a questa imperativa richiesta, esaminare il concetto che alimentò l’Autore parlando dell’essere umano e il suo pensiero che si è snodato attraverso tutti i suoi numerosi scritti. Un rapporto non sempre facile in quanto l’uomo era una parte importante ed integrante della società verso la quale non nutrì (è risaputo) stima e quindi anche nei confronti dell’uomo mantenne profonde riserve.

Molti studiosi su questo aspetto si sono trovati d’accordo. E’ quanto mai importante affermare che la visione di Pirandello rispecchia dunque un relativismo estremo, che poggia su contrasti irriducibili a priori, insiti, potremmo dire, nella stessa natura umana: contrasti che si intravedono e si ritrovano nella vita stessa dello scrittore, apparentemente tranquilla ma in realtà animata da un tormento interiore.

Un tormento che è sempre figlio dell’inconciliabilità tra due opposti, in cui l’uomo Pirandello era esso stesso imbrigliato: la sua vena letteraria ingabbiata nei doveri della modesta professione di insegnante; l’amore per la moglie svilito dall’improvvisa pazzia di lei, che Luigi sopportò come un fardello fino a quando fu costretto ad acconsentire al suo internamento (1919); la fede negli ideali del Risorgimento e dell’unificazione Italiana (il padre, Stefano, fu un garibaldino) sfociati storicamente nel Fascismo cui Pirandello si vide “costretto” in qualche modo ad aderire, figurando come uno dei firmatari del Manifesto degli intellettuali fascisti, per salvaguardare i suoi ideali patriottici e la propria produzione artistica, pur seguitando ad affermare la propria apoliticità e subendo addirittura la “censura” da parte del Regime con l’accusa di disfattismo.

Un disfattismo che, indubbiamente, emerge prepotentemente nella controversa opera pirandelliana, ma che va letto come frutto delle vicende personali dell’autore, oltre che come espressione di un periodo storico in cui l’uomo si ritrova improvvisamente a combattere, solo, contro il crollo di tutti i suoi valori e certezze; una solitudine e un senso di abbandono, “decadente”, appunto, di cui Pirandello resta sicuramente uno dei più sensibili, raffinati interpreti dell’epoca.

Forse perché è proprio nella scrittura teatrale, soprattutto quella meta-teatrale, che Pirandello riesce, meglio che altrove, a dare piena espressione alla sua contrastata visione del mondo: sulla scena teatrale i personaggi assumono vita propria si pensi ai “Sei personaggi in cerca d’autore” e, bucando la tradizionale quarta parete che li separa dal pubblico, acquistano una corposità tutta nuova che li contrappone alla consueta piattezza delle rappresentazioni bidimensionali, trasfigurandosi da personaggi di fantasia in esseri umani.

Lo stesso fenomeno che avviene, seppur in maniera meno evidente, nella lettura dei romanzi pirandelliani: l’impressione, pur se privata, che il lettore ne ricava, è che protagonisti come “Il fu Mattia Pascal” o Vitangelo Moscarda di “Uno, nessuno e centomila” escano fuori dalla trama narrativa, senza tuttavia diventare “reali”, ma restando intrappolati nel limbo infernale della vana ricerca della propria identità perduta, mentre il lettore si trova catapultato all’interno dell’intreccio, smarrendo a sua volta la certezza della propria identità.

Si racconta che quando nel novembre 1934, a seguito di un telegramma in cui gli veniva comunicata l’assegnazione del Premio Nobel, i giornalisti invasero l’abitazione di Luigi Pirandello, costringendolo a posare curvo sulla macchina da scrivere in favore delle fotocamere, l’unica parola che gli venne di scrivere, ripetutamente, su quel foglio bianco, fu: “Pagliacciate!”. Questo aneddoto sintetizza, probabilmente meglio di tutta la sua produzione letteraria, la natura, la psicologia, l’essenza stessa dell’uomo Pirandello: un personaggio schivo, racchiuso nella sua solitudine popolata di personaggi fantastici da cui traeva spunto per i suoi racconti, refrattario, anzi quasi sdegnato da tutto ciò che è convenzione, recalcitrante alla sua stessa fama.

Nato nel Giugno 1867 in un borgo siciliano dal profetico nome di “Caos”, figlio di una famiglia dell’agiata borghesia che andava acquisendo peso e status sociale nella neonata Italia, Luigi Pirandello non fu mai attratto dalla notorietà, considerandola l’apice dell’inutilità di una vita che, secondo la sua filosofia, era semplice finzione, “una molto triste buffoneria” da cui, l’uomo che, elevandosi, ha scoperto l’inganno delle “maschere”, non può trarre più “né gusto né piacere”.

E, paradossalmente, fu proprio l’amaro nocciolo di questa sua visione del mondo, che trasmigra, forse nel tentativo di trovare una soluzione alla disillusione della vita, in tutte le sue opere, a renderlo uno dei padri immortali della letteratura del Novecento, precursore e insieme esponente di spicco del Decadentismo Italiano.

E l’identità è senza dubbio, insieme alla concettualizzazione dell’umorismo, uno dei temi centrali della poetica di Pirandello: affascinato dalla psicoanalisi freudiana e ossessionato dall’idea dell’incomunicabilità tra gli uomini, maturata probabilmente negli anni che visse a stretto contatto con la moglie Antonietta (la quale, stravolta dalla pazzia dopo che un disastroso crollo finanziario si era abbattuto sulla famiglia, lo accusava di tradimenti inesistenti pretendendo da lui un’ammissione di colpa), Pirandello dedicò buona parte della sua produzione letteraria a tentare di dar voce a quello che era un disagio vissuto nell’intimo della sua vita famigliare.

L’identità, secondo Pirandello, non esiste se non come maschera che, più o meno consapevolmente, ciascun individuo sceglie di indossare; e quando l’immagine che ciascuno ha di se stesso non coincide con quella che gli altri hanno di lui, l’inganno cade, e l’esistenza umana si mostra in tutta la sua miseria, sospesa nell’inconciliabilità tra Vita e Forma, tra essere e divenire.

Emerge così tutto il malessere dell’uomo moderno, per cui l’Altro non è che uno specchio deformante, che rimanda un’immagine distorta di sé; un uomo condannato alla solitudine e all’incomprensione con l’Altro, che non può trovare una definizione d’identità, se non rassegnandosi a essere “Uno, nessuno e centomila”, cercando di trarre beneficio dalla maschera che gli altri gli forgiano addosso (Rosario Chiàrchiaro, La patente), oppure rifiutando la propria identità socialmente connotata e avviandosi in solitudine verso l’inevitabile follia (Enrico IV).

Bisogna tenere in mente che la linea tra l’essere e l’apparire, tra la forma e l’essenza, tra la persona e il personaggio fu il tema predominante delle opere di Luigi Pirandello in quale, è risaputo, visse a cavallo di due secoli e quindi fu testimone della crisi che avviene ogni qual volta la storia si affaccia con tante incertezze in una nuova epoca.

La maschera per Pirandello rappresentò proprio quel tipo di società che da tutti abbiamo adattato alla nostra e lo scrittor descrisse il volto sfaccettato del genere umano.

Tutti ad indossare una maschera, qualcuno anche il berretto a sonagli seppur alcuni con maggiore fatica ed altri con assoluta naturalezza.

Occorre adattarsi alle situazioni che la vita impone e scegliere nel mucchio la copertura più adatta.

La disperata ricerca dell’individuo, riscontrabile nel famoso romanzo “Uno, nessuno e centomila”, ne viene a tracciare gli aspetti, la gestualità, la psicologia fragile, la difficoltà di comunicazione con gli altri: “parliamo la stessa lingua, ma non ci intendiamo”, fece dire ad uno dei suoi personaggi.

Quella fu l’epoca in cui il romanticismo e il positivismo si scontrarono e non mancò lo scrittore di criticare l’esasperazione della verità oggettiva e della scienza come unica forma attenibile, mentre del romanticismo attaccò il fatto che tutto fosse centrato sul soggetto e sul sentimentalismo. Da qui la sua avversione verso quel tipo di società dalla quale, in più occasioni, volle prendere le distanze, anche da morto e per farlo, molte tempo prima, incise a carattere di fuoco, le sue ultime volontà.

La ricerca dell’equilibrio fu la meta da ricercare, ma essendo la condizione tra due mondi privi di qualsiasi equilibrio, non rimaneva che usare la forma dell’ironia e l’umorismo, armarsi di maschera e riparare la vera identità della ferocia della realtà. Quindi vivere nell’illusione, l’unica salvezza cercando di inventare nuove realtà e personalità così da ripararsi per non rimanere sconfitti dalla società. Infatti, in quest’ottica, più un individuo è debole o insicuro, più ha bisogno di essere e diventare un personaggio.

L’illusione in cui si vive, però, viene tradita dall’umorismo che la “maschera” e finisce con il mostrare il lato fragile dello stesso individuo, in parole povere: la sua essenza.

L’umorismo, secondo il Maestro, vuole dimostrare che la vita non ha un senso compiuto, le illusioni e gli ideali che l’individuo si pone vengono demolite dalla stessa vita. La forma soffoca l’istinto, reprime le passioni pure, la creatività senza dighe, la fantasia, la favola.

Ed allora questo benedetto e povero individuo spesso fatica a recitare la sua parte, si muove nelle contraddizioni, nei dubbi, nel ridicolo. Non è niente e niente rappresenta. Quindi è spogliato in tutto e per tutto della sua personalità.

A cosa vale quindi vestirlo? Perché, se non rappresenta niente?

Pietro Seddio

Il testamento di Luigi Pirandello

Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a

collabora@pirandelloweb.com